トランペット練習方法:金管楽器の基礎練習②~吹奏楽コンクール2021を終えて~

前回の記事:トランペット練習方法:金管楽器の基礎練習①

皆さま、お久しぶりです!

前回の投稿から時間が経ってしまいましたが、その間私は夏の吹奏楽コンクールに指揮者として出場しておりました。吹奏楽コンクールは吹奏楽部生徒にとっては、年に一度の大きなイベントですし、ちょうど今名古屋で全国大会が開催されているところです。(※記事執筆時)

昨年度はコロナの影響もあり開催が中止となってしまいましたが、今年は無事に開催することができ、私も非常に嬉しく思っております。

吹奏楽で「トランペット」というとやはり非常に目立ちますよね。私も配信で様々な学校の演奏を聴きましたが、バンドを生かすも壊すも金管楽器次第!と言わんばかりに、トランペットに苦戦する学校は多いと思います。

吹奏楽コンクールの本番でも、より良い演奏が出来るようにするためには普段の練習をどのように行うかが非常に大切だと思います。

前回に引き続き金管楽器の基礎練習②と題し、主にトランペットを例として、今回は、

2.アーティキュレーション

についてのお話をさせていただきます。

“一音目を大切に演奏する”こととは

吹奏楽コンクールを聴いていて最も気になったのは、”最初の音”や”音の出だし”を大切にしている、こだわっているという生徒がどれだけいるかということです。管楽器を演奏する人にとって最初の音というのは、聴いている人に演奏の第一印象を与えるものなので、最も練習しなければいけない技術の一つだと私は思っております。

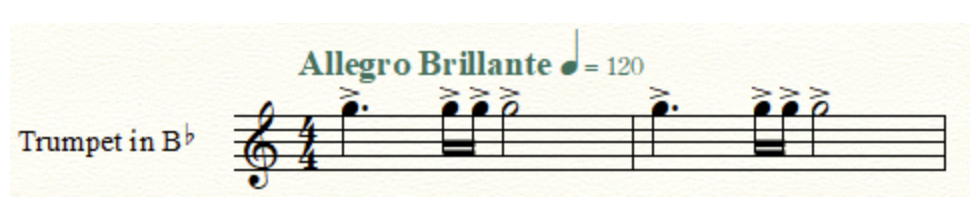

例えば、マーチを演奏する際に、よくある例として、ど頭によく金管のファンファーレが書かれています。以下の譜面をご覧ください。

仮にこのような譜面が楽譜に書かれていたとします。みなさんはどのように演奏したいと思いますか?どんな音のイメージを持ちますか?

日本語で言うと難しいですが…多くの人が「ターンタタターン・ターンタタターン」という形を想像するかと思います。このたった2小節に書いてある8つの音(全てソの音…)ですが、この音の演奏の仕方によって聴いている人の印象が決まってしまいます…恐ろしい。

そうならないためにも、これらの音を最初からかっこよく、百発百中で決めるためにはどのような練習を積めば良いかを説明していきます。

アーティキュレーションは”息と舌のバランス”

アーティキュレーションは”発音”の仕方と大きく結びついており、これらは息と舌が適切なバランスで使用されることが非常に大切だと私は考えております。

例えば、息を流すことを意識しすぎて、タンギングが曖昧な状態だとどうなるでしょうか…? そのような形では、ファンファーレのはっきりとした発音をすることは厳しいのではないでしょうか。

一方でタンギングをはっきりさせることばかりを考えて、息を吸うこと、吐くことをおろそかにしてしまったらどうでしょう…? 身体に力が入って、発音も雑になってしまう上、すぐにバテてしまいそうです。

このようにアーティキュレーションは息と舌のバランスによって大きく左右されるものです。適切な息の流れの中にタンギングを入れ込むこと、このことを奏者は忘れずに練習していかなければいけません。

ファンファーレの場合

上記の楽譜に戻ってみましょう。楽譜にはアクセントが書いてあり、Allegro Brillante(輝かしく・速いテンポで)と書かれています。いかにもファンファーレという印象が楽譜からも読み取れます。

この箇所を演奏する際の息と舌、それぞれについて考えましょう。

まずは息について、音域も少し高いので、スピード感のある息の流れが必要になりますね。テンポもマーチテンポなので余裕を持ったブレスと、タイミング良く狙いを定めた息を流す必要があります。

舌についてはどうでしょうか。最初の音なので舌に力が入ってしまう人が多いのではないでしょうか?そう、多くの人は「はっきり音を出すこと」を意識しすぎてしまうのです。

そんな時こそ息のことを考えるべきだと私は思います。トランペットは舌がなくても音は出るので、舌は「音の外形を作るもの」と考えるべきだと思います。

アクセントが書いてあるのではっきりとした”発音”が必要ですが、あくまで息を流した上で、タンギングは”つけ加える”ものだと考えましょう。

ゆったりとしたpの旋律の場合

ファンファーレとは違ってゆったりとしたpのメロディの場合はどうでしょうか。コラールのような箇所をトロンボーンの皆さんが演奏するときはどんなイメージで演奏するでしょうか。

ゆったりとした箇所を演奏するときにも、同様に息の流れは止めてはいけません。息は常に流して演奏するものなので、しっかりとブレスをとりますが、音を出すときに私は「温かく・丸い息をタイミングよく出す」ことを意識します。

舌は息の流れに沿って、加えるように優しく発音することが必要です。(「ドゥ」や「ル」の発音などを意識します。)

ヴァイオリンの音の出し方や、クラリネットの息づかいなどを参考にすると上手に演奏できると思います。

しかし、大きな音で吹くよりも小さな音で演奏する方が金管楽器にとってははるかに難しいことです。人によって舌の長さや息の吸い方にも個人差があるので、自分に合った息の吐き方・舌の使い方を練習で見つけていくことが何よりも大切なことです。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回ご紹介した練習は金管楽器にとっては永遠の課題でもある、アーティキュレーションと発音に関するものです。

これらは練習によって自分で演奏法を見つけていくことが必要になります。特に「最初の音」は演奏の印象を決めるものなので、ぜひ皆さんには曲の出だしから魅力的な音を聴かせられるようになって欲しいと思っています!

響きのある豊かな音色を目指して日々練習に取り組んでみましょう。

次回は3.柔軟性 4.俊敏性 についてのお話をさせて頂きます。

もし私の内容にご興味を持ってくださりましたら、ぜひ一度体験レッスンに足を運んでみてください。

次の記事:トランペット練習方法:本番に向けた練習とは~アンサンブルコンテストを終えて~

ブログの感想・内容のリクエストをお寄せください♪

ブログの感想や内容に関するリクエストを募集しています。

お送りいただいた方には、体験レッスンや通常レッスンでご利用いただける500円割引チケットをプレゼント♪

麻生 康平 ASO KOHEI

担当コース

トランペットは金管楽器の中で最も高い音域を担当し、吹奏楽やオーケストラでも華やかで輝かしい音で演奏されます。ソロやメロディーも多く、多くの表現ができる楽器ですので、様々なジャンル(クラシック、ジャズ、ビッグバンド等)で活躍できます。

ぜひ一緒に楽しくトランペットを吹きましょう。必ず上達……

麻生先生のレッスンが受けられる♪トランペットレッスン詳細はこちらから↓

トランペット

金管楽器の花形と言われるトランペット。

輝きのある華やかな音色で、喜びや祝福を美しく表現し、またある時はノスタルジーを誘う哀愁の響きを奏でます。

クラシックはもちろん、ポップスやジャズでも活躍するので、演奏者も多く、人気の楽器です。

レンタル楽器もご用意しています。

東京都内近郊の本格的な音楽スタジオで歌、楽器のレッスンが受けられます

東京都豊島区池袋を拠点とし、

豊島区池袋/大塚

練馬区小竹向原/大泉学園

渋谷区渋谷/恵比寿

千代田区秋葉原

台東区浅草橋

江東区森下

大田区田園調布

西東京市ひばりヶ丘

武蔵野市吉祥寺

埼玉県所沢市

などの綺麗で本格的な音楽専門スタジオにて、レッスンを行っております。(スタジオ使用料金はレッスン料に含まれています。)

各スタジオ共、コロナウイルス感染防止対策も徹底されており、生徒さまに安心安全なレッスンをご提供します。

スタジオ一覧はこちらをクリック